Scharffes Kraut-Stil

Rendez-Vous mit der Cuisina Herba Barona im lauschigen Botanikum, München.

Mit den Küchenkräutern, die ich verwende, käme keine Gärtnerei auf einen grünen Zweig. Die paar Gewächse hätten locker auf einer Fensterbank platz: Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Rosmarin, Thymian, Salbei, Estragon, Pfefferminze, selten mal Koriander.

Einzig der Lorbeer hat ein Plätzchen in meinem Gartenbeet. Sein Kumpel, ein stämmiger Rosmarin, den ich die letzten 5 Jahre grossgezogen habe, hat die letzte Schweizer Eiszeit nicht überlebt. R.I.P. Brother.

Es ist auch so, dass jedes Kraut seinen festen Einsatzplan in meiner Küche hat. Selten duldet ein Rezept ein zweites Kraut als Geschmacksgeber. Das empfinden viele als engstirnig. Aber warum schwärmen sie dann von der genial einfachen italienischen Küche, frage ich mich.

Der Journalist Peter Ruch, der mich einmal zu meinem Buch interviewt hat, nervte sich gar über meinen inflationären Gebrauch dieser verdammten glatten Petersilie. Vielleicht versteht er doch nicht so viel von simpler Küche, wie er glaubt. Aber, nundefahne, kann der geil über Autos schreiben! Sein Webzine Radical-Mag ist zurzeit bestimmt der schärfste Spross unter den deutschsprachigen Autopostillen.

Einer, der sich mit einer anderen Art von PS auskennt – der Pflanzenstärke – ist der Spitzenkoch Peter Scharff. Er hat es sich zur Lebensphilosophie gemacht, mit vergessenen Kräutern neue, überraschende Rezepte zu entwickeln. In der von AEG ins Leben gerufenen Reihe der Masterclasses durfte ich als Gast einen Hauch von seinem immensen Wissen erschnuppern.

Das Botanikum in München bot dafür den ausserordentlich gelungen Rahmen. Zumal die abendliche Sommerstimmung einen auf Côte d‘Azur machte. Da passte sogar der etwas pudrige Holunderblütenzauber von Bernulf Schlauch zum herzlichen Empfang.

Als Amuse-Gueule gab es ein lauwarmes, wachsweiches Wachtelei mit Safranschaum. Darunter, zur Überraschung, eine feine Kräutercrème. Auch die Tomaten-Bruschetta hatte ein Darunter: Ein hochparfümiertes Tomatenpesto mit Olivenkraut, Thymian, Rosmarin … Ich musste kurz für mich schmunzeln. Neben meinem geistigen Ohr hörte ich eine resolute Toskanerin schnauben: Santo cielo! Hat der Koch Rasierwasser an seinen Händen?

Bei der theoretischen Einführung in seine Kräuterwelt, lüftete Peter Scharff jedoch schnell den Vorhang zu einem wahren Aromen-Dschungel. Und auf gut Baseldeutsch sagte ich mir: Y ha kai Ahnig vo dr Botanik!

Über 200 Sorten Küchenkräuter baut sein langjähriger Weggefährte, und stiller Star hinter Scharffs kulinarischer Kompetenz, Bernd Simon an. Darunter alleine mehr als 30 unterschiedliche Basilikumsorten.

Zur Einstimmung auf das Menu folgte nach der Theorie das Gegenteil von Blendung: Alle Gäste bekamen eine Schlafbrille aufgesetzt. Der Zweck sollte trotzdem so etwas wie einer Erleuchtung dienen. Blind, am Arm des Personals hinaus in den Garten geführt, mussten wir brav dahockend eine Kaskade meditativer Klänge und suggestivem Geschwafel über die göttergleiche Genialität von Spitzenköchen lauschen. Aber alles was ich hören konnte, war eine innere Stimme, die mir sagte: Was hast du hier verloren?

Doch dann kam die Illumination in Form von fünf kleinen Kräuterblättchen. Nacheinander durften wir kauend schmecken und riechen – ein kleines, wirkungsvolles Experiment, das einem die Geschmacksbreite von Küchenkräutern vors blinde Auge geführt hat:

Schottisches Austernkraut (feiner Algengeschmack), Zitronenbasilikum (intensiv, zitronig, frisch), Kretischer Oregano (Jassu, eine Offenbarung!), Marokkanische Minze (oh, Schande, man denkt sogleich an Kaugummi!), Stevia (honigsüsses Konzentrat) ein Kraut übrigens, das ein perfekter Zuckerersatz wäre, von der EU aber nicht als Lebensmittelzusatz zugelassen ist.

Oregano, aber das nur nebenbei, hat auch einen Haken. Einen phonetischen. Ich höre noch zu oft Leute O/re/gaano sagen anstatt O/re/gano. Also bitte. Es heisst ja auch Ba/si/li/kum und nicht Ba/si/li/kum. Danke.

Als ersten Gang hat sich Peter Scharff etwas Schönes einfallen lassen: Hühnerbrühe. Ein Gericht, so Scharff, das wohl auf der ganzen Welt zubereitet wird. Er serviert uns fünf Espressotassen der gleichen Brühe. In jede Tasse gibt er jeweils nur ein einziges frisches Kräutlein und reisst damit schon wieder eine Verkettung von Geschmackserinnerungen und -orientierung auf: Kaffirlimette für Asien, Oregano für Mittelmeer, Koriander für Indien, Liebstöckel für Deutschland und Marokkanische Minze für den Orient.

Weiter geht es mit einer gebeizten Rotbarbe auf einem Tomatenconfit (diesmal extrem schön ausgewogen, bestehend aus Tomaten-Concassée, getrockneten Tomaten, konfierten Zitronen und Oliven). Das Kraut dazu? Basilikum, was sonst zu Tomaten. Jedoch gleich in sieben verschiedenen Sorten.

Als Fleischgang bringt er eine Paillarde vom Wagyurind mit dreierlei Thymian auf einer cremigen Polenta. Dazu trinken wir einen wunderbaren 2004 Granato der famosen Elisabetta Foradori.

Sommelier Rüdiger Meyer begleitet den Abend ohnehin souverän mit einer formidablen Auswahl: 2009 Alter Wengert, 2009 Pouilly Fuissé und zum Nachtisch Silvaner Beerenauslese, 2006 Iphöfer Kronsberg.

Scharff arbeitet zur Vertiefung seiner Küchenkräuterkenntnisse mit dem Max-Planck-Institut zusammen und macht uns auf die Publikation Journal Culinaire aufmerksam, die von Prof. Dr. Thomas Vilgis mitherausgegeben wird. Zum Thema Kräuter gibt es online eine Leseprobe (No. 12, Fokus: Kräuter, pdf).

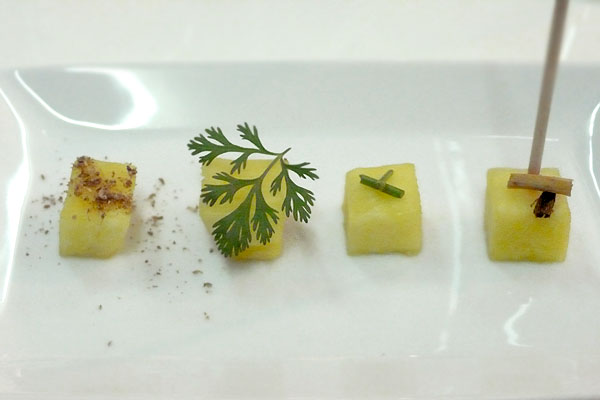

Es wird in der heutigen Hochgastronomie viel von Texturen gesprochen. Simpel heruntergebrochen auf ein Küchenkraut serviert er ein Stückchen Ananas mit vier verschiedenen Formen von Koriander, von links: Samen, Blatt, Stängel, Wurzel.

Zum Dessert gibt es fünf sehr gelungene Kombinationen, im Uhrzeigersinn von oben: Banane mit Micromeria Fructicosa, Schokomousse mit Dill, Zimtpfeffer (sehr fleischige Blattkonsistenz) in dunkler Schokolade, Aprikose und Thymianblättchen, gelierte Waldmeisterbowle mit marinierten Erdbeeren.

Witzig: Den Zimtpfeffer durfte Peter Scharff selber benennen. Die Pflanze war in Deutschland noch nicht registriert. Sie kommt ursprünglich aus Gran Canaria und hört dort auf den Namen Cannella.

Als Geschenk überlässt er uns drei hocharomatische Öle aus seinen Kräuterdestillaten und den Tipp, Kräuter immer frisch zu verwenden und erst kurz vor dem Servieren auf den Teller oder zum Gericht zu geben.

Dazu noch ein letzter Vergleich: Tomaten, Gurken und Avocadowürfel einmal 4 Stunden mit einem Gewürzöl mariniert und einmal kurz vor dem Servieren damit beträufelt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Ich glaube, das mit den Kräutern auf der Fensterbank sind tempi passati. Ich will meinen Kräutergarten!

Pane, Amarone e Fantasia

Nostalgie als dauerhafte Lebensbegleitung, nicht als kurzlebiger Lifestyle.

Für Leute, die wie diese neurotischen Zicken in Hollywoodfilmen bestellen: Zuerst dies anstatt das und anstelle von dem hier das hier, aber bitte auf einem separaten Teller und von dem da, aber nicht gebraten sondern gedämpft, natürlich ohne Zwiebeln und ohne Knoblauch, und um Gotteswillen keine Mayonnaise sondern ein Joghurtdressing und dazu bitte ein Glas Chardonnay muss so ein Restaurant ein Horror sein.

Für Leute, die einfach Lust auf ein unkompliziertes Restaurant mit aufrichtigem Essen haben, ist es perfekt: die Trattoria Al Pompiere. Im Herzen Veronas, einen Steinwurf von Romeo und Julias Balkon des Hauses De Capuleti entfernt.

In einer traditionellen Trattoria zu sitzen, ist immer wieder ein unheimlich beruhigendes Ess-Erlebnis. Weil darin eine ungeschminkte Selbstverständlichkeit liegt. Klar wird regional, saisonal, frisch und mit den besten Produkten gekocht, die von lokalen Erzeugern stammen von denen lo Chef jeden mit Vornamen kennt.

Aber nicht als Gastrokonzept, das auf mediterrane Trattoria machen will. Auch nicht aus einer angesagten Food-Bewegung heraus und schon gar nicht, um mit irgendeiner revolutionären Ess-Doktrin oder kundenbindenden Konzernstrategie vorauszueilen.

Hier braucht es ja auch gar keine Speisekarte. Weil man nicht lesen soll, sondern zuhören. Dem Kellner. Denn er versteht sein Metier und er weiss, dass er mit dem, was heute für Gäste wie uns gekocht wurde, die besten Karten in der Hand hat.

«Pasta empfehle ich beide, ich mache Ihnen von jeder nur eine kleine Portion, ja?»

Cappelletti, gefüllt mit einer bravurös gereiften Büffelricotta

Fettuccine mit weissem Spargel aus dem Veroneser Umland

Über die fein aufgeschnittenen Wurstwaren als Einstieg braucht man gar nicht zu diskutieren. Der alte Maestro Natalino, der in einer Ecke der Trattoria unter einem Himmel von Schinken zu wohnen scheint, lässt es sich nicht nehmen, seinen Degustationsteller höchst persönlich an den Tisch zu tragen.

Toskanischer Rohschinken, Lardo di Colonnata, Soppressata, Porchetta, Pancetta und dazu schlichtes, lauwarmes Gemüse mit Olivennöl und Essig

Dolce Vita tanken und gepflegtes Durstlöschen im Al Pompiere

Die stattliche Portion einer marmeladig-zartschmelzenden Schweinshaxe auf blauem Kartoffelpüree wurde gnädigerweise – so weit ging unser Recht auf Mitsprache – auf zwei Teller verteilt.

Für wohligen Ausklang und finalen Zungenkuss sorgte ein seelenvoller Amarone Corte Sant‘ Alda.

Grazie, Verona, in dich muss man sich einfach verlieben.

Speck hilft Wunden heilen

Ich bin nicht der Einzige, der die Füsschen meiner Kinder zum Anknabbern findet, auch Nachbars Katze hat sich heute ganz verbissen darauf gestürzt – dabei war das Speckpflaster noch gar nicht drauf!

Kennen Sie Carli?

Läuft seit 100 Jahren wie geschmiert, Olivenöl-Direktverkauf von Fratelli Carli.

Natürlich ist es die romantischere Vorstellung, das sorgsam ausgesuchte Olivenöl extra vergine stamme von einem liebenswert knorrigen Olivenbauern.

Einem Olivenbaumflüsterer, der seinen Früchtchen an seinen fünf Bäumchen jeden Tag ein lustiges Liedchen auf seiner Maultrommel vorspielt. Und wenn sie die perfekte Reife erreicht haben, huscht er in seine von den Römern erbaute Steinmühle und füllt – nur für uns und ein paar Freunde – einige wenige Fläschchen kaltgepresstes Olivenöl ab.

Deshalb ist man skeptisch, wenn man zum ersten Mal den grossen Parkplatz auf dem Firmengelände der Fratelli Carli in Imperia ansteuert. Es regnet seit Tagen und es ist unerwartet kalt für einen April an der Ligurischen Küste.

Graue Gewerbezone statt grüne Olivenbäume.

Aber man ist froh, dass man dieses Ausflugsziel gefunden hat und seinen Kindern nicht alle zehn Minuten erklären muss, dass heute kein guter Tag ist, um am Strand spielen zu gehen.

Finale Ligure, frei von Massentouristen und massenwareandrehenden Verkäufern.

Eigentlich sind wir wegen dem Olivenbaum-Museum hier. Und es wird sich herausstellen, dass es das kultivierteste – und intakteste – Museum ist, in das man in Italien je einen Fuss gesetzt hat.

Gescheite Ernährungsphilosophie per Knopfdruck

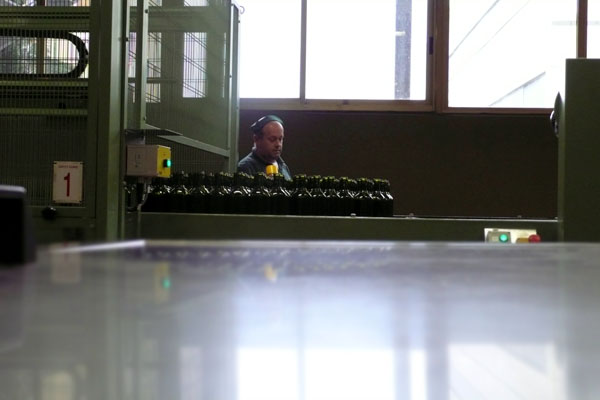

Doch vorher frage ich, mehr aus Jux, den Portier, ob man nicht auch den Betrieb besichtigen dürfe. «Wie viele Personen, vier? In 25 Minuten ist jemand da, der Ihnen gerne alles zeigt.»

Wie bitte, eine individuelle Führung ohne Anmeldung? Hab ich Oliven auf den Ohren? «Leider sehen Sie nur die Abfüllerei. Die letzten Oliven wurden vor einem Monat gepresst. Aber besuchen Sie doch inzwischen unseren Laden, dann machen Sie die Führung und am Schluss das Museum. Oder ganz wie Ihnen danach ist.»

«Ain moo-ment, doitch speaking froilain kommte!»

Er hat Laden gesagt. Das hier ist ein Concept Store. Das Angebot reicht quer durch das Carli Olivenölsortiment zu hübsch eingemachten Pasten und Gemüsen, über Kosmetika auf Olivenölbasis bis zu einer Showküche mit angegliederten Schulungsräumen. Ein Kamerateam ist vor Ort und interviewt einen unverschämt gut gekleideten Marketingmann von Carli.

Eroberung von Feinschmeckerherzen mit einem kleinen Olivenölimperium

Die machen das gut, die Carlis, denke ich. So was von offen und gegenwartsnah. Vor hundert Jahren radelte der junge Carli mit seinen schweren Ölflaschen von Tür zu Tür. Und auch heute wird ohne Zwischenhandel ausschliesslich direkt an Private verkauft. Nur über Postversand oder Webshop. Keine nervigen Anrufe, keine lästigen Vertreter.

Sieht einen ausgefüllten Arbeitstag vorbeiziehen und ab und an neugierige Kunden

Die machen das gut, die Carlis. Die deklarieren, woher die Oliven für ihre nativen Olivenöle herkommen und warum nur gute Oliven ein gutes Olivenöl ergeben. D.O.P. (goldene Etikette) Ligurien, Fruttato (gelbe Etikette) Italien, Delicato (weisse Etikette) Spanien. Die „Blends“ werden ähnlich den Kriterien einer guten Weinassemblage selektioniert.

Jeder bekommt das, wofür er bereit ist, zu zahlen. Und die aktuellen Werte der chemischen Analyse liegen jeder Lieferung bei.

Ich sags mal so, für einen modernen Grossbetrieb liefert Carli anständiges Olivenöl zu einem fairen Preis. Das wird mich natürlich nicht davon abhalten, einem liebenswert knorrigen Olivenbauern Öl abzukaufen, wenn ich wieder einmal einem begegne. Auch wenn damit noch lange keine Gewähr für gutes Olivenöl gegeben ist.

Ich persönlich mag das eher sanfte ligurische Olivenöl. Wobei Carlis limitiertes D.O.P. aus ligurischen Taggiasche Oliven das kräftigste ist, nach frischen Mandeln und grünen Tomaten schmeckt. Es ist angenehm pikant, aber nicht zu kratzig.

Beim Einkauf in der Region hatte ich Glück und erwischte von den stacheligen Artischokken aus Albenga. Weichgeschmort und lauwarm serviert mit Büffelmozzarella und Carlis D.O.P. Olivenöl – eine Offenbarung.

Schlechtes Wetter an der ligurischen Küste führt aber nicht nur in Museen und Werksbesichtigungen sondern auch zu ausgedehnten Restaurantbesuchen. Einige typische Spezialitäten mit kuriosen Namen hatte ich zuvor noch nie gegessen:

Brandacujon ist ein sehr gelungener „Kartoffelsalat“ mit Stockfisch.

Cappon Magro ist ein traditioneller Genueser Meersteller mit grüner Sauce.

Negje (sprich „nesche“) sind frittierte „Hostien“ mit einer Kalbs-/Gemüsefüllung.

Trofje einmal nicht mit dem obligaten Pesto alla Genovese sondern mit Sepiatinte, Seppioline und Artischokken.

Wer also während der kommenden Badesaison in Ligurien unter Strandkoller oder Regentagen leidet, kann sich mit einem Besuch bei Carli oder in traditionellen Restaurants gut über Wasser halten.

Andere Laender, andere Kochsitten

Die hohe Kunst der herzensguten Kocherei.

Die hohe Kunst der herzensguten Kocherei.

Ein Freund kommt aus Marokko zurück und mailt mir diese fabulöse Fotografie. Er schreibt: «Nach rund drei Stunden durfte ich ein wunderbares Couscous à la grand-mère geniessen.»

Wir können Essen drehen und wenden wie wir wollen: Es ist und bleibt mehr als nur die Summe aus Produkt und Kochtechnik. Sich ernähren bedeutet Geschichte, Kultur, Tradition, Geselligkeit und Austausch.

Das erklärt auch, warum manch ein einfaches Mahl manchmal tausendmal besser schmeckt, als ein krampfhaft kreativ elaboriertes Sternegericht.

Pardon, ich schwelge gerade wieder einmal in tausendundeinem Klischee.

GLAMOUR BREAKFAST

Ausgewogenes Frühstück: 300 g Rindsfilet, Béarnaise, Wachtelei, Speck, Sprossen.

Die Zeitschrift GLAMOUR hat erfreulichweise schon einmal Publicity für diesen Blog und das Buch dazu gemacht (11/2010).

Das war ebenso kosten- wie selbstlos. So viel zum leidigen Clinch Blog vs. Print, der mich meistens langweilt, ausser Kollege NutriCulinary macht es zum Thema und es entsteht dabei ein differenziertes Bild.

Nun habe ich für die kommende GLAMOUR Jubiläums-Printausgabe (18.4.) ein Frühstücksrezept für eine Foodblogstory ausgeklügelt. Ironischerweise wird es jedoch nicht abgedruckt, denn sie haben so viele Anzeigen (sic!), dass sie die Story runterkürzen mussten.

Meiner lieben Leserschaft möchte ich dieses mundwässernde Kabinettstückchen natürlich um keinen Preis vorenthalten. Wir können uns ja dann das Heft kaufen und zu diesem Frühstück verdrücken. Oh, Mist! Jetzt habe ich Werbung für ein Printprodukt gemacht, ich Schlimmer.

Also, Italiener und Frühstück, habe ich mir gedacht – der eine schliesst das andere eigentlich von vorn herein aus, nicht wahr? Frühstück all‘italiana geht so: Stehend an der Bar einen Fingerhut voll Espresso mit einem Mini-Milchschäumchen schlürfen – und zwischen bezahlen, Sonnenbrille runterklappen und rausgehen beisst man noch in ein lauwarmes Cornetto.

Bei aller Liebe für Dolce Vita, das ist natürlich kein Frühstück! Hier die Anleitung für ein respektables Steak-Frühstück:

Ein gutes Filetsteak vom Rind auf ein drei Zentimeter dickes Medaillon schneiden (ca. 300 g). Mit gut meine ich so etwas wie das aussergewöhnlich aromatische Simmentaler Rindfleisch (dieser Link führt zur NZZ, die könnten eigentlich auch wieder einmal über diesen Blog schreiben, fällt mir gerade ein).

Das Steak ein erstes Mal mit Bratbutter kurz anbraten (2 Minuten je Seite), salzen, pfeffern. Dann im Ofen bei 120 Grad etwa 5 Minuten ziehen lassen. Aus der Mitte eines Sesambrötchens eine 3 cm hohe Scheibe herausschneiden und leicht toasten.

Zwei Speckscheiben (mindestens 2 mm dick) zwischen Backtrennpapier legen, beschweren und bei 180 Grad im Ofen kross braten (etwa 15 Minuten). Eine Scheibe in kleine, crispy Stückchen schneiden, die andere zum anrichten bereithalten.

Eine frische Béarnaise-Sauce aufschlagen – Rezepte finden sich in guten Kochbüchern oder Foodblogs!

Wachtel-Spiegelei braten. Ebenfalls das Filetsteak ein zweites Mal braten. Diesmal in reiner Butter und auf dass Monsieur Maillard das Steak mit himmlischen Röstaromen segne.

Anrichten: Brotscheibe mit Sauce nappieren, Steak darauf platzieren, Spiegelei obendrauf setzen und mit dem Speck ausgarnieren. Die kleinen Speckstückchen und etwas Béarnaise auf dem Teller verteilen, Fleur de Sel zum nachsalzen bereitstellen, ein paar scharfe Sprossen dazu – und der Tag kann kommen.

Oder wie ging nochmal die Zeile bei Seeed? Baby, das Leben will einen ausgeben und das will ich sehn!

Eremitliche Einkehr

Nur der Unwissende braust blind an diesem kulinarischen Refugium vorbei.

Wir sind nicht die ersten Business-Typen, die hier einkehren. Vor uns machten reihenweise illustre Zeitgenossen Halt auf ihrer Dienstreise in Richtung Italien. König Heinrich IV zum Beispiel. 1077 überquerte er die Alpen (auf Knien, wie man liest), weil er in Canossa mit Papst Gregor VII ein Hühnchen zu rupfen hatte.

Von den Kelten zu den Römern, von Hannibal bis Napoleon – wir können davon ausgehen, dass alle mässig Spass hatten, den grossen Sankt Bernhard zu passieren. Zwar gab es ab 1140 immerhin schon das «Hospice de la Clusaz», aber dort wurde kaum das aufgetischt, was die Familie Grange seit 1925 in der «Locanda La Clusaz» liebevoll zubereitet.

Das ist das Schöne an unserer Zeit – wir können das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und eine Geschäftsreise so planen, dass man zur rechten Zeit, am rechten Ort einkehren und die Strapazen der Arbeit mit lukullischen Genüssen kompensieren kann.

Wer auf der Durchreise von Nord nach Süd oder vice versa also einen Halt der angenehmen Art setzen möchte (und einen anderen Grund als einen Durchreisestopp kann ich mir als Aufenthaltsgrund in dieser ein wenig an die Purpurnen Flüsse mahnende Gegend wahrlich kaum vorstellen), dem sei diese Locanda wärmstens empfohlen.

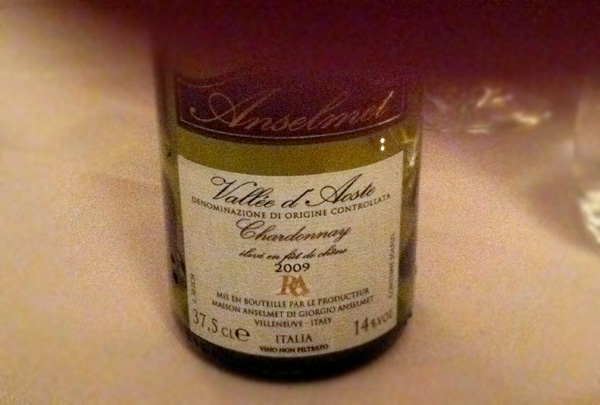

Wir beginnen mit einem aufrichtigen Chardonnay von Anselmet.

Maurizio Grange bewirtet seine Gäste mit einer gewissenhaften Distanziertheit, die normalerweise altgedienten Maîtres oder Sommeliers anhaftet. Dabei ist er Patron und nicht etwa Gehaltsempfänger und könnte sich von daher etwas Jovialität leisten. Aber die verbietet er sich. Vorerst.

Das Menù du Temps beginnt mit einer zarten Garnele im knusprigen Kataifi-Teig auf einem Kartoffelcappucino.

(Das ist das Unschöne an unserer Zeit, wir ersetzen eine anständige Kamera mit den Kinkerlitzchen eines Smartphones. Ich bitte um Verzeihung für die desolate Bildqualität)

Weiter geht es mit Entenbrust fumé und filigranen Scheiben von Foie gras.

Die bescheidene Portion eines nussig-buttrigem Risottos mit Kalbsbries und -Schnörrchen auf einer Demiglace hat es in sich:

Bedeutungsvoll beschwört uns der Patron, wir möchten uns bittesehr an der komplett abgeschöpften Demiglace completamente sgrassata gütlich tun.

Ich versichere ihm, dass er einen Experten für Demiglace vor sich habe, dem nichts mehr Freude bereiten würde als dies. Schliesslich habe sein Blog das Motto „Das Leben macht Spass mit Demiglace“.

Da wird er sehr ernst. Und mit der Eindringlichkeit eines Klerikers erklärt er, dass man sich mitnichten über eine gut gemachte Demiglace lustig machen dürfe.

Wer sieht denn heute überhaupt noch, welch grundlegende Bedeutung die Herstellung einer guten Demiglace hat? Na, die Leser von Anonyme Köche, versuche ich einzulenken. Zu welchen Teilen denn die Rotweinreduktion zum Kalbsfond komme, frage ich listig.

Signore – an unsere Demiglace kommt überhaupt kein Wein! Unsere Demiglace simmert während vier Tagen (ich lüge nicht, er hat wirklich vier Tage gesagt!) von 50 Litern auf 5 Liter runter.

Dabei wird sie vollständig entfettet und im Gegensatz zu den Franzosen würden wir eine Demiglace niemals mit Butter aufdonnern. Das verfälscht nur den Geschmack und macht sie schwer verdaulich.

So, das sitzt. Ich komme mir vor wie der geknickte Heinrich vor Papst Gregor!

Der Barbera von Larigi wirkt inzwischen hypnotisierend wie Schwaden von Weihrauch in der Ostermesse und ist eine Offenbarung.

Der Hauptgang ist mutig.

Ein Bravo! an den Küchenchef, der den Mumm hat, so ein Gericht zu servieren. Und ein ebensolches Bravo! an unversnobte Gäste, die den Genuss von heutzutage als Schlachtabfall geltende Fleischteile schätzen: Kopf, Fuss, Zunge und Schwanz vom Kalb.

Dazu konfierte Schalotten und Knoblauch, Cannellini-Bohnen, Lauch, Frühlingszwiebel und Karotten. Danach würde man sogar mit einem Bären tanzen.

Beidhändig über den Käsewagen gebeugt, setzt Maurizio Grange szenisch zum Finale crescendo an.

Die meisten Sorten sind perfekt gereifte lokale Spezialitäten, einige davon von der Familie Grange selbst erzeugt – wie übrigens auch einige Wursterzeugnisse für welche zur traditionellen Schweineschlachtung das Restaurant im November einen ganzen Monat schliesst.

Anspruch und Respekt. Diese beiden Dinge müsse ein Gast mitbringen, damit eine Küche Qualität bieten und sich weiterentwickeln könne. Beides Dinge, die heute zunehmend durch mehrheitsfähigen Geschmack verdrängt werden.

Anspruch, damit die Küchenbrigade weiss, weshalb sie sich ins Zeug legt. Respekt, damit das traditionelle Handwerk auf einem hohen Niveau weiterentwickelt werden kann.

Sind diese Dinge geklärt und das zufriedene Funkeln in den Augen der Gäste erblickt, lässt sich der anfangs reservierte Gastgeber sogar zu einer redseligen Spätschicht verleiten.

Als Ausklang ein rettendes Apfelsorbet au Calvados, aber wohin mit den nachfolgenden Friandises?

Um das Zimmer ist man froh, beschreiben muss man es nicht. Morgens um fünf geht es eh weiter in Richtung Canossa.

Immerhin um aufrichtige Genüsse bereichert.

Ready Steady Cook

Die Doppelrolle Gastgeber/Gasgeber startet man am besten aus der Poleposition.

Eigentlich ist es eine unlösbare Aufgabe, den mitschlemmenden Gastgeber und gleichzeitig den abgeklärten Chefkoch eines mehrgängigen Menüs zu spielen. Einer von beiden bleibt meistens auf der Strecke oder leistet sich zumindest die eine oder andere Panne. Und von mittrinken war noch nicht mal die Rede.

Trotzdem bestreite ich liebend gerne kleine Gourmet-Rallyes – aus Genuss an der Freude. Gut hatte ich als Copiloten Gäste, die nicht nur beherzt dabei sind und als Commis zur Hand gehen, wenn es brenzlig wird, sondern auch noch wunderbare Weine mitgebracht haben.

Den Platz in der ersten Startreihe kann man sich noch durch Planung, gescheiten Einkauf guter Produkte und fleissiger Vorbereitung erarbeiten. Aber der Nervenkitzel, ob man am Herd die Ideallinie findet, bleibt.

Nehmen wir Oktopus für eine schöne «insalata di polpo» als Beispiel. Um die korrekte Krakenkochkunst ranken sich bekanntlich mehr Kochmythen, als das Tier Saugnäpfe an seinen Tentakeln zählt. Und alle wollen nur eines: möglichst zartes Fleisch statt Gummischläuche.

Ich bekomme ihn, welch Glück, ohne Hokuspokus oder Korkenbeigabe weich: In kaltem Wasser mit bevorzugten Gemüsen zu einer Courtbouillon ansetzen, langsam zum Kochen bringen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und eine Stunde simmern. Danach vom Herd ziehen und eine weitere Stunde abkühlen lassen.

Noch lauwarm lässt sich die Haut sehr einfach abziehen und das butterzarte Fleisch kleinschneiden. Angemacht wird der Salat am besten mit einer Emulsion aus Olivenöl, Zitrone, Peperoncino, Petersilie, Knoblauch und Salz.

Ich bin ein froher Fan von Pippos sizilianischer Salsiccia – und ich wünschte mir, meine bloggenden Kolleginnen und Kollegen im Norden hätten auch einen italienischen Metzger ums Eck, der ihnen mit so einer wahnsinnsguten Wurst eine Freude bereiten würde.

Diesmal habe ich sie als Belag für Crostini vorgesehen. Pippo schnürt rot-weisse Metzgerschnur um die scharfen Salsiccie mit Peperoncino, damit man sie von den milden ohne Peperoncino unterscheiden kann. Fenchelsamen finden sich hingegen in beiden.

Die Masse aus der Haut drücken und in Olivenöl anbraten. Mit Weisswein löschen, Bratensatz lösen, mit Demiglace kurz andicken und dann auf geröstete Brotscheiben schichten.

Dazu gibt es Auberginensalat. Es gibt das sehr gute Ottolenghi-Rezept auf das mich Nicky gebracht hat. Unzufrieden war ich nur mit der teils trockenen, harten Auberginenhaut, die die Ofen-Bratmethode mit sich bringen kann.

Deshalb nehme ich erstens die langen Auberginen – und ziehe zweitens die Haut mit einem Sparschäler ab. Dann schneide ich Bälkchen von etwa 5 x 2 x 2 cm. Die kommen mit ganz wenig Öl in eine beschichtete Auflaufform für 15 Minuten ins 240 Grad heisse Rohr. Nach 10 Minuten einmal wenden, fertig. Aussen leicht geröstet, innen fluffig zart.

Am besten schmecken sie lauwarm. Vorsichtig angemacht mit bestem Balsamico und Olivenöl, zerdrücktem Knoblauch, etwas frisch gewürfelter Chilischote, Petersilie und Salz. Zusammen mit einem Klacks Schafsmilchjogurt eine wunderbar würzige Vorspeise.

Ein perfekter Begleiter dazu:

Diese roten Spitzpeperoni aus der Türkei sind im Moment der Renner für mich. Sie sind unglaublich süss, haben ein festes Fleisch und einen intensiven Geschmack. In einem Glas schiessen schon die ersten Keimlinge aus den Samen, die ich daraus angesetzt habe. Diesen Sommer will ich meine eigenen goldenen Hörner ernten!

Zusammen mit den ersten sizilianischen Erbsen des Jahres gibt das eine zweite Vorspeise. Es ist ein Witz, Oktopus kann ich im Schlaf, aber diese Erbsen haben mich Nerven gekostet.

Bis die einen weich wurden, waren die anderen schon verkocht und runzelig, oder mehlig. Wie muss man die kochen, Korken dazu schmeissen? Vorher auf einem Felsen weich klopfen?

Pasta mit Krustentieren und Zucchini sind an den Küsten Italiens ein Klassiker. Insider wissen, auch in meinen Gefilden kommen sie oft und gerne auf den Tisch.

Aus den Köpfen und Scheren der Scampi (Kaisergranat) eine schöne Sauce ziehen: Erst im Olivenöl rösten, dann mit Weisswein, Tomaten und Knoblauch einköcheln.

Das wenige Fleisch der Scheren muss in diffiziler Kleinstarbeit herausgebrochen werden. Aber es lohnt sich, die Sauce damit anzureichern. Jedes Fitzelchen Geschmack zählt.

Ein paar Scheren schicken sich gut als Tellerdeko. Zucchini und Scampi je in einer separaten Pfanne kurz braten und die Sauce mit der Pasta vermengen. Zum Beispiel mit Giovanni „lasciate mi mangiare“ Rana‘s Spaghetti alla Chitarra.

Pièce de Résistance war ein Zwo Komma Acht, 6-Zylinder-Mocken. Genauer, eine Krone vom Milchkalb von 2,8 Kilogramm.

Ich gebe es zu, auch ich bin ein Adept von Garen mit Niedrigtemperatur. Abgesehen vom souveränen Zeitmanagement wird man mit einem traumhaft zarten Bratresultat belohnt.

Auch auf die Rotweine darf man sich freuen:

Einmal rundum anbraten, Bratthermometer einstecken und etwa 2 Stunden bei 80 Grad im Ofen halten (oder so lange, bis die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist), danach in reichlich Butter mit Rosmarin und Knoblauch ein zweites Mal für 2 Minuten rundum braten.

Für den konzentrierten Jus hat man schon Tage zuvor kiloweise Knochen und Gemüse zu Fond und Demiglace verarbeitet. Mit sich und der Welt im Einklang, braucht man die Sauce dann nur noch mit geeister Butter zu montieren.

Auch das Schalottenconfit hat man auf Vorrat produziert – und ganz diszipliniert nicht schon leer gemacht. Die grüne Chiffonade auf den jungen Kartoffeln ist übrigens der erste Bärlauch der Saison – jaja, geht schon wieder los!

Beim Käse haben wir uns auf den Testun al Barolo konzentriert. Lohnt sich.

Einmal mehr – wirklich gekochte Panna Cotta. Bei mir Vollrahm, mindestens 15 Minuten mit einer aufgeschlitzten Vanilleschote köcheln, maximal 2 Esslöffel Zucker auf einen Liter und allerhöchstens 5 Gelatineblätter dazu. Waldbeeren mit Zucker und Grappa einkochen.

Auch eine schöne Geschichte:

Für das zweite Dessert haben wir sogar noch ein Plätzchen für die zartschmelzende Tarte au Chocolat, die meine Frau beigesteuert hat, gefunden. Dann sind wir aber beinahe geplatzt.

Eine Enthüllung in Sachen Digestif: Ich kenne den erstklassigen Zacapa Rum aus Guatemala(!) erst seit letztem Jahr. Mein kundiger Gast meinte treffend, der spielt manch guten Cognac an die Wand, und das macht dieser Rum vor allem mit seinem einlullendem Charme.

Wers klassischer mag:

Wir haben den Zieleinlauf morgens gegen halb zwei erreicht und das Rennen praktisch fehlerlos gemeistert. Am Sonntag geniessen die Gäste vermutlich ebenso wie die Gastgeber die wohlverdiente Regeneration.

Konfliktherd Kaffeekueche

Gibt es eigentlich irgendwo eine einzige Büroküche, die konfliktfrei funktioniert?

Ich meine, abgesehen von der TV-Serie Mad Men, in welcher der chauvinistische Sozialdruck der Sixties die Arbeitsteilung eisern regelt.

Als Freischaffender interessiert einen die Frage kaum. Wenn man zu faul ist, seine Tasse abzuspülen oder frische Milch zu besorgen, geht man höchstens sich selbst auf den Sack.

Aber wie sehr sich ein Arbeitsklima aufgrund von Kollegen mit mangelhafter Soft Skill «Küchenkompetenz» aufheizen kann, wird mir so regelmässig wie ungezügelt zugetragen. Und nur zu lebhaft erinnere ich mich an eigene Erfahrungen in diversen Firmen – immer sorgten eigentliche Banalitäten des Büroküchenbetriebs für sozialen Sprengstoff.

Egal ob es sich um einen einfachen Pausenraum oder eine Kaffeeecke mit Kochnische handelt. Es sind immer die Emotionen, die mit besonderer Vorliebe hochgekocht werden.

Klar, am einfachsten wäre es, eine professionelle Kantine zu betreiben. Oder, in kleinen Betrieben, eine bestimmte Person zum Küchendienst zu verdonnern. Oft geht aber beides nicht, weil die Mittel dazu fehlen – einmal die flüssigen, andererseits die arbeitsmoralischen.

Eigentlich dürfte man doch heute von selbständigen, erwachsenen Menschen erwarten, dass sie ein Minimum an Umgansformen und Gemeinsinn in ihren Arbeitsalltag einbringen können.

Aber je flacher die Hierarchie, desto triefender die Fettnäpfchen: Es gibt das Krümelproblem, das Abwaschproblem, das Geruchsproblem, das Entsorgungsproblem, das Milchproblem (immer zu viel, zu wenig oder schon hinüber), das Kaffeemaschinenreinigungsproblem, das Tassen-, Becher- und Geschirrproblem, das Fruchtfliegenproblem, das Vorratsproblem und eigentlich müsste am «Endlager» Kühlschrank eh ein Warnkleber «Biohazard» haften.

Gut, man muss fragen, wie schlimm ist es? Aber verglichen mit was, Salmonellen?

Flankiert werden die Probleme mit einem Reigen renitenter Ausreden, wenn man versucht, sie zu lokalisieren: «Das war ich nicht, ich war gestern gar nicht da.», «Ich hab meine eigene Tasse und die wasch ich immer gleich ab.», «Lass nur, ich machs dann schon noch.»

Dazu gesellt sich eine Grauzone an Allgemeindelikten, gegen die es leider keine gesetzliche Handhabe gibt: Zum Beispiel Oversize-Tassen im Diddl-Look benutzen. Frühmorgens Stullen mit Zwiebelkompott schmieren oder die Geschäftsräumlichkeiten mit Kohldämpfen zu versüssen.

Man würde die Missetäter zur Strafe am liebsten öffentlich auspeitschen lassen, sofern man sie in flagranti ertappte oder Strassburg darin keinen Verstoss gegen die Menschenrechtskonvention monierte.

Vielleicht würde es aber auch helfen, deren Passfoto auf A4-Grösse zu pumpen und an die Küchenwand zu pinnen, darunter ein paar Dartpfeile und der Hinweis: «Ernie, Küchenschlampe der Woche».

Oder hat irgendwer ein Patentrezept, wie man die Kaffeeküche-Krux lösen kann?

Stunden der Wahrheit

Änisbrötli – was für ein Mythos.

Anstatt hier opulente Weihnachts- oder Sylvestermenüs zu rezitieren (raffinierter, luxuriöser, kreativer), fokussieren wir uns auf den Mikrokosmos moderater Backwaren: Änisbrötli. Auch die gehören in diese gebäckfrohe Jahreszeit.

Sie werden im Ofen gebacken, aber sie dürfen keine Farbe annehmen. Sie müssen hart sein, aber auch mürbe. Sie müssen deutlich nach Anis schmecken, aber nicht zu aufdringlich. Sie sollen frisch sein, obwohl man sie zuerst mehrere Tage nicht anfassen darf. Aber das Wichtigste: Sie müssen Füsschen haben!

Füsschenlose Änisbrötli sind Krüppel. Expertinnen zeigen ihnen unerbittlich die kalte Schulter. Und wäre der Teig noch so perfekt und das Aroma noch so delikat, ohne Füsschen stehen sie auf verlorenem Posten.

Da gibt es nichts zu diskutieren und Schönfärberei wird im Keim erstickt. Solch seelenloses Backwerk wird einfach ignoriert.

Natürlich stacheln mich solche mythischen Rezepte an, vor allem, wenn mir mein Weg statt mit Zuspruch mit Desillusionierung ausgepflastert wird: «Die konnte nur unsere Grossmutter.», «Mach dir keine Mühe, die schaffst du eh nicht.», «Die sind ganz, ganz schwierig!».

Wen juckte es da nicht, die familiäre Backbastion zu entern, auch wenn man riskiert, sich der Piraterie schuldig zu machen oder im sehr hoch wahrscheinlichen Falle des Scheiterns, der Lächerlichkeit preiszugeben.

Ich hatte dieses alte Basler Rezept als Basis. Am besten daran gefällt mir das Hintertürchen der Schuldzuweisung, durch das man schlüpfen kann, wenn einem die Füsschen missglücken: «Kriegen sie keine Füsschen, so schimpfe die Buben aus oder die Stubenmagd: War schlecht gerührt oder Durchzug in der Stube.»

Wer überhaupt auf den Spleen kam, dass diese unschuldig duftenden – aber schon manch abgebrochenen Zahn kostende – Plätzchen hochhackig daherkommen müssen, ist schleierhaft.

Vermutlich liess ein nachlässiger Backgeselle den Teig zu lange liegen, und um seine Tölpelei zu kaschieren, rief er am nächsten Morgen: «Ta-daa! Meister, ich habs erfunden: Das Guetzli mit Füessli!»

Für die typischen Verzierungen, wurden schon Millionen von Modeln geschnitzt. Für meine Zwecke fand ich den Jolly Roger, das Piratensymbol, ganz passend.

Man findet in der Tat viele Rezepte, und als kompliziert kann man sie nicht bezeichnen. Aber egal, ob sie sauber gedruckt oder in krakeliger Omaschrift auf einem fleckigen Stück Papier im Familienkochbuch eingebettet sind. Eines ist allen gewiss – das Wichtigste steht gar nicht drin: die Erfahrung die es braucht. Und die haben eben nur Omas und geübte Bäckerinnen.

Bange 24 Stunden musste ich harren, bevor ich mich traute, die Türe zur kühlen Mansarde zu öffnen, wo ich meine Änisbrötli auf einem ausgebutterten Blech hatte ruhen lassen.

Erleichterung! Es hatten sich Füsschen gebildet – und was für schöne. Jetzt nur noch vorsichtig bei offener Ofentüre backen und die Heldentat wäre vollbracht.

Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuss: «Nein. Das sind keine Füsschen.», beschied mir jedes weibliche Wesen, welchem ich meine Änisbrötli zur amtlichen Abnahme vorlegte. Punkt und aus.

Jegliches «ja, aber», jeglicher Rekurs wurde nüchtern zurückgewiesen. Eiserner, als jede eiserne Lady der Welt je entschieden hat.

Es hilft nichts. Ich muss nochmal ran. Ich werde dann (und das halte ich für eine wirklich clevere Idee) das Kirschwasser durch Ricard ersetzen. Aber wen kümmert Geschmack, wenn er auf Plateausohlen, statt auf eleganten Füsschen daherkommt.

Treue Leserinnen und Leser. Danke für die Aufmerksamkeit und die anregenden Kommentare. Möge Euch 2011 nur Gutes und Genussreiches widerfahren! Entert die Küchen, feiert und reisst das Leben an euch.

Wir lesen uns

Euer Claudio